第2作は、ポットに蒔きます。6月初旬に定植します。これは保険のようなものです。

1作目のキュウリに7月中旬の台風で全滅しても、まだツルが腰まで位のキュウリは生き延びます。

時に第3作もします。7月下旬の種蒔きです。1作、2作が成り上がった時、地べたが空いている時

| top | 実を食べる/米 | 葉を食べる/ | 茎や根を食べる/ | 山菜・HERB・山野草/ |

| 果菜 | ナス科/ マメ科/ ウリ科/ アオイ科/ イネ科/コシヒカリ・朝紫 | ||

| きゅうり/ かぼちゃ/ ズッキーニ/ ごーや/白ウリ/ とうがん/ はやとうり/ | |||

| きゅうり | 夏すずみ/ 黒さんご/ 半白節成きゅうり |

| キュウリは2回作ります。 | |

|

第1作は、寒いのでハウスの中の温床に種を蒔き、1ッ月後の4月にポット上げして、無加温ハウスに移して、連休の苗売りに備えます。また5月中旬の定植を待ちます。 第2作は、ポットに蒔きます。6月初旬に定植します。これは保険のようなものです。 1作目のキュウリに7月中旬の台風で全滅しても、まだツルが腰まで位のキュウリは生き延びます。 時に第3作もします。7月下旬の種蒔きです。1作、2作が成り上がった時、地べたが空いている時 |

|

きゅうりは、夏すずみです。 曲がらない、沢山採れる、長く採れる。三拍子揃った優等生。 怖いのは、6月から7月の台風。路地だから風に揺られて樹勢が弱る、実がすれて売り物にならなくなる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

四葉きゅうり 浅漬けが旨い。スウヨウと読む。 この辺りでは、売れない。でも作る人が少ないので独り勝ちできる。 やはり市場を独占すると強い。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

半分白いきゅうり もう5年作っているが、うまく作れない。 難しい、教えて。 青くさい味、フルーツの未熟を食べている感じ。 苗も実も売れない、さっぱり売れない。でも作る。好きだから。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| かぼちゃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

作りたくない野菜の一つ。まず場所をとる、数が売れない、価格競争になって薄利。お盆までに売れば珍しいから売れるが、早採りのためにビニールトンネルをしたりして、お手間。 日本カボチャはまず売れない、ベチャっとした食感が完全に嫌われてしまった。甘みも少ないのでなおさら。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ウリ科 かぼちゃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

すっかり日本カボチャはすたれた。 カボチャに甘みと、ほくほく感を求めると西洋カボチャに軍配があがる。 これも苗を売るくらいで、実を売ることはしない。畑の場所ばかりとって、見入りは少ない。 自家用も2個も食べればいいんで、買って食べる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

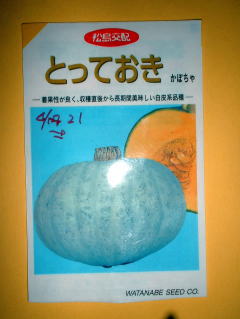

白い皮のかぼちゃ。 おいしさは抜群。お店では中々でませんが。 |

「とっておき」、このように成ります。余ったキュウリ支柱に登らせませ。地這いにすると場所もとるし、どこに出来ているか探さなくてはならない。 「とっておき」、このように成ります。余ったキュウリ支柱に登らせませ。地這いにすると場所もとるし、どこに出来ているか探さなくてはならない。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ウリ科/ かぼちゃ ズッキーニ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

7月はじめに台風が来たらおしまい。 7月はじめに台風が来たらおしまい。下の写真のように先端が吹き飛んでしまう。 わき芽がでないので、この株はこれで終了。 売り方は二通り。レストラン向けに10〜15センチで採って売るか、キュウリなみに20センチにして売るか、これはスーパーの店頭に並んでいるサイズ。 おいしいのは10〜15センチなんだけど嵩が1/3なので食通の人しか買わない。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ズッキーニ カボチャの仲間。十分大きくすると冬至まで持つ。 15〜22センチまでで収穫する。 ナスといっしょに炒めて、醤油味で食べる。 小じゃれたフレンチでは10センチくらいのを使う。中の種はまだ見えない。 花つきだと馬鹿高値だが、フレンチ御用立品だからルートが必要。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ウリ科/ ゴーヤー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

おいしいから作る。 作り方はいたって簡単。種を水につけて、ピッと芽が出たのをポットに植える。 日照時間と温度が必要なので、早植えしても育たない。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ゴーヤは苦いものだとみんな思っている。苦味が風味なんだけど、マクドナルド舌には合わないんだろう。 地元沖縄でも若い人を中心にこの苦味を嫌う人が増えているそうだ。現地視察に行って聴いた話だから本当だろう。 で、、現れたのが「あばしゴーヤ」苦味が少ないように品種改良された。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ウリ科/ 白ウリ/ とうがん/ はやとうり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

白ウリ 畑を持ってる人は、無くてはならないアイテム。 5株もあれば充分なので、苗を買う。 酒粕につけて奈良漬になる。3年もするとべっ甲色になって珍味。 でもウリより酒粕のほうが高くつく、ぜいたく品。 この酒粕の良し悪しが奈良漬の味わいを決める。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

冬瓜(とうがん) 晩秋に醤油味あんかけで食べる。 春まで貯蔵できるので冬の食卓を飾る。 これがまた1株で、冬中食べる分が生る。 よって苗を買う。 |

結局、苗だけ売って、作付はしなかった。 苗も実も売れないのである。 スイカより大きくなる。貯蔵がきくので一冬食べることができる。 でも、大家族ででもないと食べきれない。 おいしいんですよ。 皮を向いて、ワタをとって、薄味しょう油と削り節、カタクリでとろみをつけて。絶妙の一品。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| はやとうりは、作っていて面白い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

種蒔き。これを種蒔きというのだろうか、大きなポットに貯蔵しておいたハヤトウリを半分だけ出して横に伏せて育苗ハウスの温床において置く。 5月中旬には30センチ位のツルがでる。キュウリ作付支柱に5m置きに一緒に植える。 お盆が過ぎてもツルは腰までくらい。キュウリはボチボチ収穫終わり。9月の秋風とともにドンドンつるが伸びて、花が咲き、実が成る。 それで、一回の霜でツルは茎まで霜焼け、蕩ける。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

今年は少し張り込んで、20mの支柱に4本植えた。 昨年の生き残りは別の支柱に2株あるので、さて幾つ収穫できるかな。 お盆を過ぎるまで、背丈は2mにもならないので、ニガウリとの混植である。 大きな場所をとるのが難点だが、下の写真のように、葉っぱ野菜を植えて6月中旬まで採って、横のキュウリにバトンタッチ。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

暖冬だった。去年の株が生き残ってここまで育った。うまく冬越しをさせると翌年も出てくると聴いていたが本当だった。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

30 May, 2007 30 May, 2007このように電熱線で2月から4月まで育てると、早くもこのようになる。 上がプランターに入れていた分、肥料が入っているので緑が濃い。ポットは肥料切れのためウス緑となっているが、地面に下ろすとすぐ色が付いてくる。この地方では遅霜の心配が無くなる5月中旬以降に地面に下ろす。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

21 December, 2006 はやと瓜はこのように芽出しする。下の土の中を電熱線が入っている。 地温が17度まで下がるとリレーが働いて電気が流れる。 |

no print | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

11月28日に植えた隼人瓜。芽も根も出ている。 右の写真のように、まず根が出てそして芽が出る。これは全ての植物共通。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

28 November, 2006 冬なのに、芽が出ましたね。このようにお尻から5月になったら芽がでるんです。(写真左) それで半分だけ地面に埋めて育てるんです。3〜5本のツルが出てきます。(写真右) どこまで冬に育つのか、ハウスの中です。面白い奴です。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

07 December, 2006 はやと瓜の後始末をしたが、左の写真のように地面に這ったツルの実は、発芽のために埋めたように地面にめり込んでいた。隼人ウリなんだからこのまま越冬するんだろう。 左はうっそうと繁った茎の根元。ばっさりと切った。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

4kgのはやとうり 4kgのはやとうり |

はやとうり 面白いから作るのか。 面白いから作るのだ、世話が要らない、最初から終わりまで。収穫も手でちぎるだけだし。 キュウリが終わった後にキュウリ代わりに食べる。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

キュウリ支柱を覆うハヤトウリ U字型の支柱の向こう側に3株植えた こちらの支柱を乗り越えて更に伸びている。 10月22日の姿。 畑の隅の柿木などにツルを昇らしている人もいる。採るのが大変。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

はやとうり(隼人瓜) おいしいレシピ ●はやとうりの塩漬け

|

●はやとうりの粕漬け

|

●はやとうりのみそ漬け

はやとうりがたくさんある場合には、まずサラダ感覚で召し上がり、あとは塩漬けにしておき、適宜いろいろな漬け物で楽しんでみたらいかがでしょうか。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ウリ科へbuck | topに戻る |